①宏观到微观 ②定性到定量 ③实验到理解

阅读材料。回答相关问题。

在义务教育阶段,由于学生的认知水平还比较低,故初中阶段各学科的课程内容大多为概念的理解与学习。一些早期的探究者是根据简单的联想来解释概念学习的,如果学生能够正确地识别出某个概念的一个例子,就给予强化,告诉他是对的;如果学生对刺激识别错了,则告诉他错了。这样通过一系列尝试,正确的反应与适当的刺激就联结起来了,因而,学生的概念也就形成了。

目前比较流行的观点.是把学生看作一个积极的信息加工者。学生是通过提出和检验各种假设来解决种种问题的,包括概念问题。换句话说,学生始终不断地对解决办法提出各种假设,并对之加以检验。这一观点主要基于布鲁纳等人的《思维之研究》一书。布鲁纳的基本观点是:在概念形成过程中.学生并不是被动地、消极地等待各种刺激的出现以形成联想,而是积极地、主动地追究这一概念.通过一系列的假设检验来发现这一概念。学生在形成概念的过程中,还会采取各种策略,以求加快发现这一概念的过程。

学生概念形成的过程一般需要经历哪几个阶段?

化学概念教学时应注意哪些问题?

下面是一次习题课的教学摘录。

[任务驱动]

出示任务:如何区分纯碱和小苏打?

(学生经过独立思考和小组合作,形成方案)

[交流评价]

教师巡视并选取四个典型实验方案,让各小组评价方案的可行性并全班交流,教师点评。

方案1:加热通入澄清的石灰水 石灰水是否变浑浊

方案2:加入澄清的石灰水 有无沉淀生成

方案3:加入少量盐酸有无气体生成

方案4:放入试管中 加热 有无水滴生成

根据上述信息.回答下列问题:

根据化学原理,你认为哪个方案不可行?请说明理由。

请你针对方案3和方案4的设计进行评价。

从评价类型看,上述教学摘录中采用的评价方式有哪些?

阅读下列三段材料,根据要求完成任务。

材料一:《义务教育化学课程标准(2011年版)》的部分内容。

内容标准:认识物质的多样性。

可供选择的学习情景素材:金刚石、石墨和C60。

材料二:某版本教科书“金刚石、石墨和C60”的部分内容如下:

一、碳的单质

1.金刚石

纯净的金刚石是无色透明、正八面体形状的固体。天然采集到的金刚石经过仔细研磨后,可以成为璀璨夺目的装饰品——钻石。

金刚石可用来裁玻璃、切割大石头、加工坚硬的金属,以及装在钻探机的钻头上,钻凿坚硬的岩层等。根据金刚石的用途可以推测金刚石一定很硬。事实上,它是天然存在的最硬的物质。

2.石墨

石墨是一种深灰色的有金属光泽而不透明的细鳞片状固体。石墨很软。有滑腻感。此外,石墨还具有优良的导电性能。

在日常生活和工农业生产中。我们常常要用到木炭、焦炭、活性炭和炭黑等,这些物质的主要成分也是碳单质.而它们的结构则与石墨类似。

【实验6—1】

在盛有半瓶水的小锥形瓶里.加入一滴红墨水,使水略显红色。投入几块烘烤过的木炭(或活性炭),轻轻振荡锥形瓶,观察现象。

木炭具有疏松多孔的结构.因此它具有吸附能力。可以利用木炭的这个性质来吸附一些食品和工业产品里的色素.也可以用它来吸附有异味的物质。活性炭的吸附作用比木炭的还要强.防毒面具里的滤毒罐就是利用活性炭来吸附毒气的,制糖工业中也利用活性炭来脱色以制白糖。随着社会的发展.活性炭的应用范围不断扩大.如城市污水、工业废水和饮用水在深度净化处理时都要用到活性炭.人们还利用活性炭来吸附装修产生的对人体有害的气体,等等。

【讨论】

结合金刚石、石墨、木炭和活性炭的性质和用途,讨论物质的性质和用途之间有什么关系。

科学家发现.除金刚石、石墨外,还有一类新的以单质形式存在的碳.其中,发现较早并已在研究中取得重要进展的是C60。

每个C60分子是由60个碳原子构成的。C60分子形似足球,这种足球结构的C60分子很稳定。C60的发现使人类了解到一个全新的碳世界。C60的独特结构决定了它具有一些特殊的物理和化学性质.有可能广泛应用于超导、催化、材料、医学及生物等领域。

材料三教学对象为初中学生.由于在实际生活中一些常见物品与碳单质有关,如石墨电极、玻璃刀、钻石、铅笔芯,学生对于碳单质具有一定的了解。

谈谈你对该处“碳的单质”的教学价值的认识。

根据上述三个材料,完成“碳的单质”学习内容的教学设计,从教学目标、教学重难点和教学过程三个方面叙述。

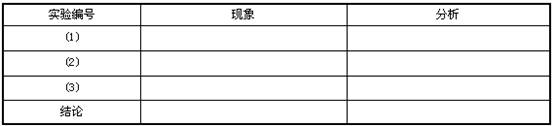

阅读下列三段材料,按要求完成任务。 材料一《义务教育化学课程标准(2011年版)》关于制取氧气的内容标准:初步学习氧气的实验室制取方法。 材料二教科书的知识结构体系 绪言化学使世界变得更加绚丽多彩 第一单元走进化学世界 第二单元我们周围的空气 课题1空气 课题2氧气 课题3制取氧气 实验活动l氧气的实验室制取与性质 第三单元物质构成的奥秘 第四单元自然界的水 第五单元化学方程式 第六单元碳和碳的氧化物 第七单元燃料及其利用 第八单元金属和金属材料 第九单元溶液 第十单元酸和碱 第十一单元盐化肥 第十二单元化学与生活 材料三某版本教科书“制取氧气”所呈现的部分内容: 课题3制取氧气 在实验室里.常采用加热高锰酸钾、分解过氧化氢或加热氯酸钾的方法制取氧气。 【实验2—5】 把少量高锰酸钾装入试管中,并在试管口放一团棉花,用带有导管的塞子塞紧试管。 (1)加热试管,用排水法收集一瓶氧气(如图2—14)。 (2)把带有火星的木条伸入集气瓶中,观察有什么现象发生。

高锰酸钾是一种暗紫色的固体,它受热时,分解出氧气,同时还有锰酸钾和二氧化锰生成:

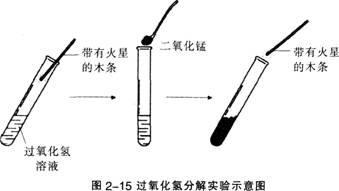

除用加热高锰酸钾的方法制取氧气外.在实验室里还常常用分解过氧化氢的方法制取氧气。过氧化氢溶液在常温下可以分解放出氧气.但是在利用过氧化氢分解制取氧气时,通常还要放入少量二氧化锰.这是为什么呢? 【探究】 分解过氧化氢制氧气的反应中二氧化锰的作用 1.实验 (1)在试管中加入5 ml 5%过氧化氢溶液,把带火星的木条伸入试管,观察现象。 (2)向上述试管中加入少量二氧化锰,把带火星的木条伸入试管。观察现象(如图2一15)。 (3)待上述试管中没有现象发生时,重新加入过氧化氢溶液,并把带火星的木条伸入试管,观察现象。待试管中又没有现象发生时,再重复上述操作.观察现象。

2.分析与讨论 (1)在实验(1)和(2)中木条是否复燃?发生这种现象的原因可能是什么? (2)在实验(3)的重复实验中,反应后二氧化锰有无变化? (3)综合分析实验(1)一(3)中所观察到的现象,你认为二氧化锰在过氧化氢分解的反应中起了什么作用?

在实验(1)中,带火星的木条不能复燃,是因为过氧化氢溶液在常温下分解缓慢.放出的氧气很少。在实验(2)中,木条复燃,是因为过氧化氢溶液中加入少量二氧化锰,使分解加速。这一反应可以表示如下:

在实验(3)中,实验重复多次,每次只消耗了过氧化氢,二氧化锰好像永远用不完。如果在实验前用精密的天平称量二氧化锰的质量,实验后把二氧化锰洗净、干燥.再称量,你会发现它的质量没有发生变化。把它再加到过氧化氢溶液中.还可以加速过氧化氢分解。这种在化学反应里能改变其他物质的化学反应速率.而本身的质量和化学性质在反应前后都没有发生变化 的物质叫作催化剂(又叫触媒)。催化剂在化学反应中所起的作用叫作催化作用。硫酸铜溶液等对过氧化氢的分解也具有催化作用。 催化剂在化工生产中具有重要而广泛的应用,生产化肥、农药、多种化工原料等都要使用催化剂。 在实验室里还可以通过加热混有二氧化锰的氯酸钾固体制取氧气.除生成氧气外,同时还有一种叫氯化钾的物质生成。二氧化锰在这一反应中也是催化剂。这个反应可表示如下:

【讨论】 分析上述三个制取氧气的反应,它们有什么共同特征?与化舍反应有什么不同? 要求:

试对本课内容进行学情分析。

确定本课的三维教学目标。

确定本课的教学重点和难点。

试对本课内容进行教学价值分析。

设计本课教学内容的教学过程图。

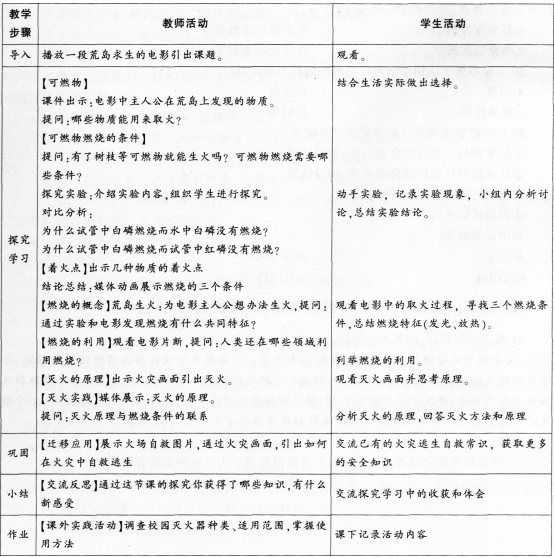

以下是初中化学某老师关于《燃烧与灭火》这一课题的课堂教学设计,请仔细阅读后回答下列问题。

在整个教学过程中,这名教师都在哪几个环节设置了问题?这样设计的好处有哪些?

这名教师在课堂教学中充分将信息技术与教学结合起来,请结合材料谈一谈信息技术的功能都有哪些。

信息技术的使用会给我们的课堂增添很多色彩,但是我们需要合理的利用信息技术。请简述在化学教学中运用现代教育信息技术应当注意哪些问题。

以下是某教师引导学生探究“蒸发结晶”的教学片段:

提出问题:能否将溶解的溶质从溶液中提取出来?怎样将溶质从溶液中提取出来?

展示实例:盐场用海水晒盐把海水引入海滩,借助日光和风力使水分蒸发,从而得到食盐晶体。

得出结论:在一定条件下,固体物质可以从它的水溶液中析出。我们通常把从溶液中析出晶体的过程叫作结晶。

联系实际:展示结晶的分类对比表,得出“海水晒盐”的原理就是将溶液加热蒸发,使溶液达到饱和后,再蒸发掉溶剂,溶质就会结晶析出.认识这种从溶液中析出晶体的方法叫作“蒸发结晶”。

提出问题:除了蒸发结晶的方法,还有其他的结晶方法吗?

探究“降温结晶”:学生进行硝酸钾晶体的制作过程,结合结晶过程的图片,观察到硝酸钾溶液随着温度的不断降低,会发生结晶,逐渐有晶体析出,认识这种结晶叫作“降温结晶”。

拓展实验:由实验探究可知,食盐溶液不宜用“降温结晶”的方法析出晶体,请同学们参考氯化钠和硝酸钾的溶解度曲线,对比分析、思考讨论原因所在,比较两种结晶方法,大屏幕展示结晶分类对比表。

学以致用:议一议“夏盐冬碱”之奥秘。

课后作业:查找资料,结合所学知识,整理书写蔗糖的制取过程。

试分析该教学设计体现了哪些教学理念?有什么好处?

试说明该教学设计所采用的教学理念包含哪些类型?

阅读案例,并回答问题。

案例:

以下是某教师引导学生探究“蒸发结晶”的教学片段。

提出问题:能否将溶解的溶质从溶液中提取出来?怎样将溶质从溶液中提取出来?

展示实例:盐场用海水晒盐把海水引入海滩,借助日光和风力使水分蒸发,从而得到食盐晶体。

得出结论:在一定条件下,固体物质可以从它的水溶液中析出。我们通常把从溶液中析出晶体的过程叫作结晶。

联系实际:展示结晶的分类对比表,得出“海水晒盐”的原理就是将溶液加热蒸发,使溶液达到饱和后,再蒸发掉溶剂,溶质就会结晶析出,认识这种从溶液中析出晶体的方法叫作“蒸发结晶”。

提出问题:除了蒸发结晶的方法,还有其他的结晶方法吗?

探究“降温结晶”:学生进行硝酸钾晶体的制作过程,结合结晶过程的图片,观察到硝酸钾溶液随着温度的不断降低,会发生结晶,逐渐有晶体析出,认识这种结晶方法叫作“降温结晶”。

拓展实验:由实验探究可知,食盐溶液不宜用“降温结晶”的方法析出晶体,请同学们参考氯化钠和硝酸钾的溶解度曲线,对比分析、思考、讨论原因所在,比较两种结晶方法,大屏幕展示结晶分类对比表。

学以致用:议一议“夏盐冬碱”之奥秘。

课后作业:查找资料,结合所学知识,整理书写蔗糖的制取过程。

试分析该教学设计体现了哪些教学理念,有什么好处。

试说明该教学设计所采用的教学理念包含哪些类型。