短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大。X原子的最外层电子数是其内层电子数的2倍,Y是地壳中含量最高的元素,Z2+与Y2-具有相同的电子层结构,W与X同主族。下列说法正确的是( )。

在反应

中,下列反应速率表示反应最慢的是( )。

已知A、B为单质,C为化合物,能实现如下转化关系的是( )。

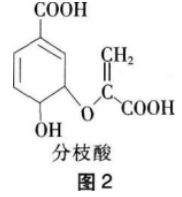

分枝酸可用于生化研究,其结构简式如图2。下列关于分枝酸的叙述正确的是( )。

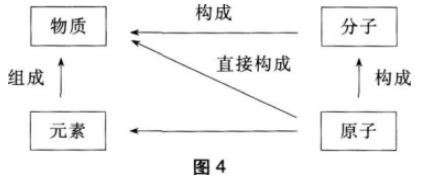

某教师在讲授“物质构成的奥秘”这一章节中,“物质的构成”这一知识内容的板书形式如图4所示。该教师的板书采用的形式是( )。

下列说法正确的是( )。

阅读下列素材,回答相关问题。

早在西汉时期,我国劳动人民就已经发现铁能将铜从某些含铜化合物的溶液中置换出来。在宋朝,利用这个反应冶铜的生产已具有了一定的规模,即把铁片放入硫酸铜溶液中,以置换出单质铜。这种方法是现代湿法冶金的先驱。

请简述化学史在中学化学教学中的作用。

请结合材料及化学相关知识探究金属铁、铜、银的活动性顺序。

阅读案例,并回答问题。

案例:

以下是某教师引导学生探究“蒸发结晶”的教学片段。

提出问题:能否将溶解的溶质从溶液中提取出来?怎样将溶质从溶液中提取出来?

展示实例:盐场用海水晒盐把海水引入海滩,借助日光和风力使水分蒸发,从而得到食盐晶体。

得出结论:在一定条件下,固体物质可以从它的水溶液中析出。我们通常把从溶液中析出晶体的过程叫作结晶。

联系实际:展示结晶的分类对比表,得出“海水晒盐”的原理就是将溶液加热蒸发,使溶液达到饱和后,再蒸发掉溶剂,溶质就会结晶析出,认识这种从溶液中析出晶体的方法叫作“蒸发结晶”。

提出问题:除了蒸发结晶的方法,还有其他的结晶方法吗?

探究“降温结晶”:学生进行硝酸钾晶体的制作过程,结合结晶过程的图片,观察到硝酸钾溶液随着温度的不断降低,会发生结晶,逐渐有晶体析出,认识这种结晶方法叫作“降温结晶”。

拓展实验:由实验探究可知,食盐溶液不宜用“降温结晶”的方法析出晶体,请同学们参考氯化钠和硝酸钾的溶解度曲线,对比分析、思考、讨论原因所在,比较两种结晶方法,大屏幕展示结晶分类对比表。

学以致用:议一议“夏盐冬碱”之奥秘。

课后作业:查找资料,结合所学知识,整理书写蔗糖的制取过程。

试分析该教学设计体现了哪些教学理念,有什么好处。

试说明该教学设计所采用的教学理念包含哪些类型。

阅读下面文字,回答有关问题。

某教师在进行“物质的变化和性质”第一课时教学时,在查阅大量资料的基础上,将教学内容设计成PPT课件(约50页)。在课堂上,他根据每一张PPT进行讲解,整节课共有2次提问,几乎没有板书,遇到需要演示的实验时,播放实验视频,供学生观看。

该教学过程的主要优点和缺点有哪些?

演示实验的教学功能是什么?

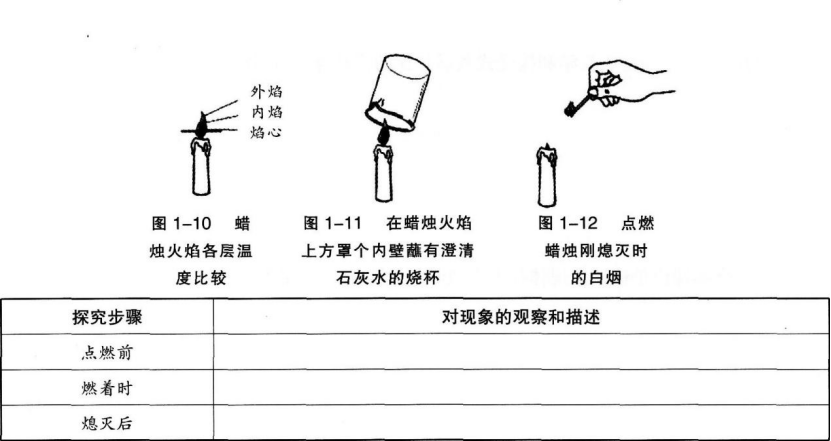

阅读下列材料,根据要求完成任务。 材料一《义务教育化学课程标准(2011年版)》的“内容标准”:能积极参与做化学实验;能顺利地完成实验操作;能在实验操作中注意观察和思考相结合。 材料二某版本教科书中“化学是一门以实验为基础的科学”部分教材内容。 一、对蜡烛及其燃烧的探究 探究观察和描述——对蜡烛及其燃烧的探究 蜡烛是由石蜡和棉线烛芯组成的。运用除味觉以外的所有感官,尽可能对一支蜡烛在点燃前、燃着时和熄灭后的三个阶段进行观察。你可以按下面提示的步骤进行实验观察,也可以增加或更改某些实验观察的内容。 (1)点燃前观察蜡烛的颜色、状态、形状、硬度,闻一闻气味等。用小刀从蜡烛上切下一块石蜡,把它放入水中,观察它是否溶于水,是浮在水面还是沉入水底,并判断石蜡的密度与水的相比是小还是大。 (2)点燃蜡烛仔细观察燃着的蜡烛。蜡烛燃烧时发生了哪些变化? 火焰分为几层?哪层最明亮?哪层最暗?

取一根火柴梗,拿住一端迅速平放入火焰中(如图1—10)约1S后取出,根据火柴梗在火焰不同部位被烧的情况,推测火焰哪一部分的温度最高,哪一部分的温度最低。分别取一个干燥烧杯和一个用澄清石灰水润湿内壁的烧杯,先后罩在火焰上方(如图1—11),仔细观察烧杯壁上有什么现象发生。推测蜡烛燃烧后生成了什么物质。 (3)熄灭蜡烛观察蜡烛熄灭时有什么现象发生。用火柴去点蜡烛刚熄灭时产生的白烟(如图1—12),蜡烛能否重新燃烧?

将你填写的表格与同学进行交流,比较谁观察到的现象更多,谁的描述更细致、更准确?与同学交流实验的体会。 材料三教学对象为初中学生,学生刚接触到化学这门新课程,对化学产生一定的好奇心和兴趣。

要求:

谈谈“对蜡烛及其燃烧的探究”这一实验的教学价值。

根据上述材料完成“对蜡烛及其燃烧的探究”这一学习内容的教学设计,包括教学目标、教学重点与难点、教学方法和教学过程等方面(不少于300字)。

归纳法和演绎法是科学研究中运用的较为广泛的逻辑思维方法。也是中学化学中经常用的到的教学方法和学习方法。

结合具体的实例说明什么是归纳法,什么是演绎法。

化学教学中,选择用归纳法和演绎法的主要依据有哪些?