为改善办学条件,某中学要求所有在校师生按比例集资捐款,用于购买图书资料及教育设施设备。对于该校的行为,应由教育行政部门对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予( )。

图1是古代士大夫玩的一种投掷游戏,同时也是一种礼仪,在春秋战国时期就已经出现,直至明末都较为流行。该游戏是( )。

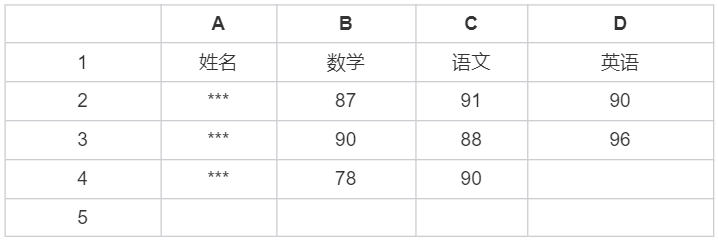

在教学的学业测试中,老师们常用Exccl来统计学生各科的平均成绩。图2中,在B5 处输入" =AVERAGE(B2: B4)",如果直接复制粘贴到D5处,则下列数值显示正确的是()。

在Excel中,用鼠标点击工作簿中的"Sheet1" 标签,不能实现的功能是()

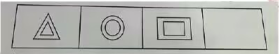

按照给出图形的逻辑特点,下列选项中,填入空白处的是( )。

为了改变历史教学总是死记硬背,学生不喜欢上历史课的状况,吕老师采取灵活多样的教学方法。

他在上课时没有拘泥于课本知识的灌输,而是让学生与历史人物做一次"身份互换" :假如你是张良。当一个老人让你到桥下捡鞋子时,你会怎么做?如果捡上来,又让你帮他穿鞋,你会怎么做?你和张良的选择是否一样?

在学习中国近现代史时,吕老师引导学生分析共产党人、爱国志士等在重大历史事件中所发挥的重要作用,思考“如果我生活在那个时代,我会怎么办”等问题。

在吕老师的课堂上,同学们时而引经据典开展讨论,时而穿越时空“还原”历史或“重构”历史。吕老师的教学方法深受学生欢迎,很多学生因为吕老师而喜欢上了历史这门学科。

请结合材料,从教育观的角度,评价老师的教育行为。

佟老师的物理课总是很受同学们欢迎。在教"物体间摩擦系数”这个主题时,他首先提出一个问题:“把一个铁球放在地上,一只蚂蚁能否推动它?”学生们感到新奇,饶有兴致地进行探索。

有时候,他还带领学生去附近的企业参观,引导学生关注物理知识的实际应用。

在某次教学研讨中,同事向他请教教学经验时,他说:“想让学生喜欢你的课,教师应该做到“四要”: 要了解学生、要吃透教材、要调动学生积极性、要把握好教学节奏。这就要求教师善于学习,因为教学有法而无定法。”而后,他们会围绕具体主题,分头提出教学实施思路, 在商讨的基础上形成教学设计。年轻教师很喜欢这样的研讨。

佟老师坚持阅读物理教学的最新论著,还会利用寒暑假到大学和研究所参加相关研讨活动,有时还自费去参加前沿培训。有人问他:“您已经是名师了, 还参加这些培训啊?" 他说: ” 学习既能让学生受益,又能让自己快乐,何乐而不为呢? "

请结合材料,从教师职业道德的角度,评析佟老师的行为。

儒家伦理的原生形态是家庭伦理,这种说法包含两重意思:其一,它首先是针对家庭的人伦关系而提出的;其二,其核心观念后来被投射到对家庭以外的人际关系的理解。

儒家提倡“爱有益等”,最根本的爱是对己亲而言。它是血缘的,故爱人,首先就是亲亲。亲子之间的亲或爱,是人类的天性,它是自然的,不需要更高的理由,儒家从它提升出一种最基本的伦理规范,叫作孝,在具体的孝亲行为中,爱是无条件的。类此不仅亲子之间,长兄(姐)小弟(妹) 之间,关系也依此而来。因此,在家庭中,悌也可以与孝相提并论。

然而家庭是变化的,从只有父母子女的小家庭,发展为包括祖父母及其子孙在内的大家庭,进而形成大家族和更大的氏族共同体。费孝通在《乡土中国》中写道:

以“己”为中心,像石子一般投入水中,和别人所联系成的社会关系,不像团体中的分子一般大家立在一个平面上的,而是像水的波纹一般,一圈圈推出去,愈推愈远,也愈推愈薄,在这里我们遇到了中国社会结构的基本特性了。我们儒家最考究的是人伦,伦是什么呢?我的解释就是从自己推出去的和自己发生社会关系的那一群人里所发生的一轮轮的差序。《释名》于“伦"字下也说“伦也,水文相次有伦理也"。

我们社会中的关系,就是这种丢石头形成同心圆波纹的性质,从生育和婚姻所结成的网络,可以一直推出去包括无穷的人,过去的现在的和未来的人物。

因此,虽然乡土社会或氏族共同体包含家庭,但它毕竟超出了家庭,从伦理关系而言,需要有所不同的原则提出。也就是说,必须从家庭伦理转向社会伦理,亦即从面对亲人转向面对熟人的问题上来。

熟人不需定义,但类型是多样的。亲戚、邻里、同事、朋友、师生,都是熟人。亲戚是血缘关系的延伸,一旦关系疏远,亲人就向熟人转化。邻里是地缘关系,没准是血缘关系转变而来的。同事是工作关系,朋友、师生则有精神关系的味道。儒家重家庭,但关怀没有局限于家庭,因此,除孝悌之外,《论语》还有其他伦理观念的提出,如忠与信。忠是忠于职守,尽自己的能力为服务对象工作,无论对国君或国家,甚至某种团体,均要求如此。信则是可信赖的品行,要求心口如一、言行一致。它从朋友关系开始,意味着在平等的社会地位间的伦理要求。家庭关系基于血缘,是不可选择的,而君臣,特别是朋友,是选择的,是社会关系。因此,忠信的要求超越家庭,是社会伦理。

为什么亲亲或无条件之爱不能成为处理所有人我关系的理论原则?原因在于这种伦理价值奠基在一种自然感情的基础上,而这种感情的作用是有局限的,这种限制包括自然与社会两个方面。自然方面,血缘关系的深浅会导致感情的亲疏之别,所以有“愈推愈远,也愈推愈薄"的说法。社会方面,则每个个体能力或拥有资源的不充分,也没法支持其全面施爱的行动。儒家强调“爱有差等”,是从亲情开始培养并落实爱的伦理。它就是仁,即种子的内核。

但同时,又努力推广这种爱的范围,老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼。从亲亲、仁民到爱物。让种子长成参天大树。

(摘编自陈少明《亲人、熟人为生人》)

文章分别介绍了儒家的哪些家庭、社会伦理?请简要概括。

文章认为家庭伦理与社会伦理的联系和区别?请简要分析。

阅读下面的材料,按要求作文。

《老子》: “合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。”

《中庸》:行远自迩,登高自卑。意思是说,要想远行,就必须从近处开始;要想登上高山,就必须从低处起步。

综合上述材料所引发的思考和感悟,写一篇论说文。用国家通用语言文字:写一篇论说文,立意自定,标题自拟;不少于1000字。