输气压力为1.2MPa燃气管道为()燃气管道。

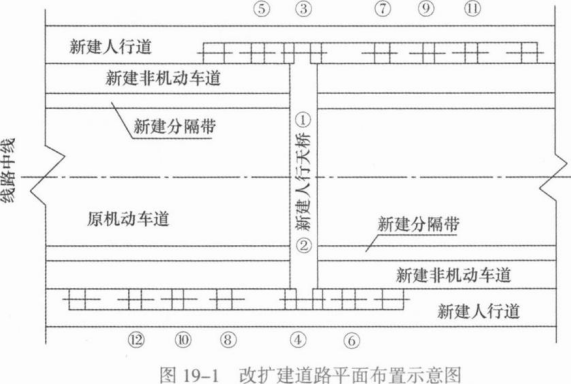

背景资料: 某施工单位承建城镇道路改扩建工程,全长2km,工程项目主要包括:(1)原机动车道的旧水泥混凝土路面加铺沥青混凝土面层;(2)原机动车道两侧加宽、新建非机动车道和人行道;(3)新建钢结构人行天桥一座,横跨原机动车道及新建非机动车道钢制箱梁总重68t,一次整体吊装。人行天桥桩基共设计12根钻孔灌注桩。改扩建道路平面布置如图19—1所示。

施工过程中发生如下情况: 情况一:项目部将原已获批的施工组织设计中的施工部署:“非机动车道(双侧)→人行道(双侧)→钻孔灌注桩→原机动车道加铺”改为:“钻孔灌注桩→非机动车道(双侧)→人行道(双侧)→原机动车道加铺”。 情况二:项目部编制了钢结构人行天桥专项施工方案,经施工单位技术负责人审批后上报总监理工程师申请开工,被总监理工程师退回。 情况三:专项施工方案中,钢梁安装前对钢梁结构本身在不同受力状态下的刚度、强度及稳定性进行验算。 情况四:原机动车道上①、②桩施工要求不中断交通,夜间22:00一次日5:00封闭原机动车道,此时间段机动车从新建非机动车道通行。

情况一中,项目部改变施工部署需要履行哪些手续?

写出情况二中专项施工方案被退回的原因。

补充情况三中钢箱梁安装前受力验算还缺哪些内容。

情况四中,根据项目部施工部署及交通组织情况如何合理安排①~⑥号桩施工。

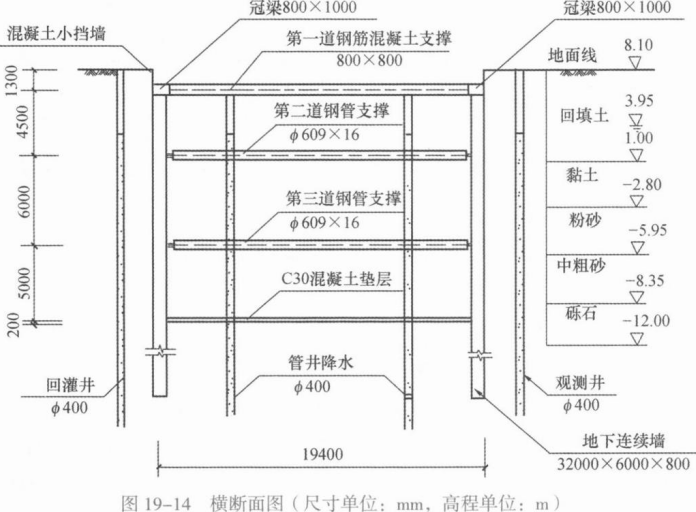

背景资料: 某市政企业中标一城市隧道项目,该项目地处城郊接合部,场地开阔,建筑物稀少,隧道全长200m,宽19.4m,深度16.8m,设计为地下连续墙围护结构,采用钢筋混凝土支撑与钢管支撑,明挖法施工。本工程开挖区域内地层分布为回填土、黏土、粉砂、中粗砂及砾石,地下水位位于3.95m处。详见图19—14。

项目部依据设计变更和工程地质资料编制了施工组织设计,施工组织设计明确了以下内容: 内容一:工程全长范围内均采用地下连续墙围护结构,连续墙顶部设有800mm×1000mm的冠梁;钢筋混凝土支撑与钢管支撑的间距为:垂直间距4.5~6m,水平间距8m。主体结构采用分段跳仓施工,分段长度为20m。 内容二:施工工序为:围护结构施工→降水→第一层土方开挖(挖至冠梁底面标高)→A→第二层土方开挖→设置第二道支撑→第三层土方开挖→设置第三道支撑→最底层开挖→B→拆除第三道支撑→C→负二层中板、中板梁施工→拆除第二道支撑→负一层侧墙、中柱施工→侧墙顶板施工→D。 内容三:项目部对支撑作业做了详细的布置:围护结构第一道采用钢筋混凝土支撑,第二、三道采用(φ609×16)mm的钢管支撑,钢管支撑一端为活络头,采用千斤顶在该侧施加预应力,预应力加设前后的12h内应加密监测频率。 内容四:后浇带设置在主体结构中间部位,宽度为2m,当两侧混凝土强度达到100%设计值时,开始浇筑。 内容五:为防止围护变形,项目部制定了开挖和支护的具体措施: (1)开挖范围及开挖、支撑顺序均应与围护结构设计工况相一致。 (2)挖土要严格按照施工方案规定进行。 (3)必须分层均衡开挖。 (4)支护与挖土要密切配合,严禁超挖。

根据背景资料,本工程围护结构还可以采用哪些方式?

写出施工工序中代号A、B、C、D所对应的工序名称。

钢管支撑施加预应力后,预应力损失如何处理?

后浇带施工应有哪些技术要求?

补充完善开挖和支护的具体措施。

背景资料: 某公司承建一段区间城市隧道,长度1.2km,埋深(覆土深度)8m,净宽5.6m,净高5.5m;支护结构形式采用钢拱架一钢筋网喷射混凝土,辅以超前小导管注浆加固。区间隧道上方为现况城市道路,道路下埋置有雨水、污水、燃气、热力等管线。地质资料揭示,隧道围岩等级为Ⅳ、Ⅴ级。 区间隧道施工采用暗挖法,施工时遵循浅埋暗挖技术“十八字”方针。根据隧道的断面尺寸、所处地层、地下水等情况,施工方案中开挖方法选用正台阶法,每循环进尺为1.5m。隧道掘进过程中,突发涌水,导致土体坍塌事故,造成3人重伤。事故发生后,现场管理人员立即向项目经理报告,项目经理组织有关人员封闭事故现场,采取有效措施控制事故扩大,开展事故调查,并对事故现场进行清理,将重伤人员送医院救治。事故调查发现,导致事故发生的主要原因如下: 原因一:由于施工过程中地表变形,导致污水管道突发破裂涌水。 原因二:前后两排小导管沿隧道纵向无搭接,不能起到有效的超前支护作用。 原因三:隧道施工过程中未进行监测,无法对事故发生进行预测。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)规定,本次事故属于哪种等级?指出事故调查组织形式的错误之处,说明理由。

分别指出事故现场处理方法、事故报告的错误之处,并给出正确的做法。

城市隧道施工中应该对哪些主要项目进行监测?

根据背景资料,安装小导管是应考虑哪些技术要求?前后两排小导管纵向搭接长度一般不小于多少米?

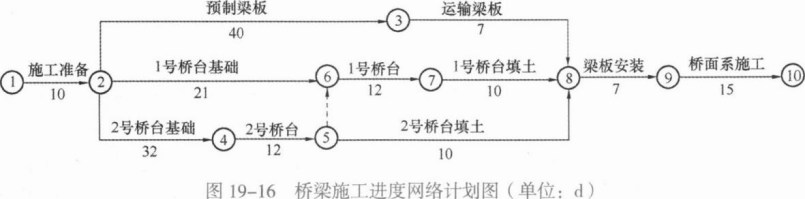

背景资料: A公司承建城市道路改扩建工程,其中新建一座单跨简支桥梁,节点工期为90d。 项目部编制了网络进度计划如图19一16所示。

公司技术负责人在审核中发现该施工进度计划不能满足节点工期要求,工序安排不合理,要求在每项工作作业时间不变,桥台钢模板仍为一套的前提下对网络进度计划进行优化。桥梁工程施工前,由专职安全员对整个桥梁工程进行了安全技术交底。 桥台施工完成后在台身上发现较多裂缝,裂缝宽度为0.1~0.4mm,深度为3~5mm,经检测鉴定这些裂缝危害性较小,仅影响外观质量,项目部按程序对裂缝进行了处理。

绘制优化后的该桥施工网络进度计划,并给出关键线路和节点工期。

针对桥梁工程安全技术交底的不妥之处,给出正确做法。

按裂缝深度分类,背景资料中裂缝属哪种类型?试分析裂缝形成的可能原因。

给出背景资料中裂缝的处理方法。