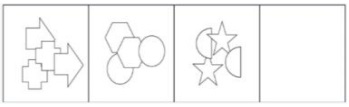

按照所给图形的逻辑特点,下列选项中,填入空白处最为恰当的是( )。

黄老师在教学中善于联系实际,她把学生带到运动场,讲解多边形周长与面积的计算方法。她用牙膏盒、肥皂盒让学生体验点、线、面一体的知识。她让学生通过角色扮演体验“距离=速度×时间”;她还拍了一张鞋柜,然后引导学生认识分类的重要性……有同事说:“黄老师你脑子真灵,天生就是教书的料!”黄老师说:“哪里有天生的教师啊!我经常在课后琢磨存在的问题,经常征求学生的意见,寻找改进的方法。”这样,日积月累,黄老师的经验越来越丰富。她常说:“课后总结要及时,越及时越有效。” 黄老师还是大家公认爱读书的人。“不看书不行啊。当老师,经验固然重要,但老师和学生的每一天都是新的,每一节课都是新的。教学需要新能量。”她说,“我的进步,离不开读书。”

请结合材料,从教师观的角度,评析黄老师的教育行为。

针对学生以自我为中心,不懂得关心他人的现象,成老师在班上开展“温情支票”活动,她自己带头设计了4 张“温情支票”,每张“支票”写上“兑付”对象、内容及有效期限,然后一一履行“支票”上的承诺。 小萌英语基础较差,成老师设计了一张“温情支票”送给她,承诺和她一起努力,共同进步。此后,成老师利用课后托管的时间给她辅导,对她的点滴进步及时激励。一段时间后,小萌的英语成绩有了提升,小萌也设计了一张“温情支票”送给成老师,内容是“成老师,我好想做您的女儿!有效期:一辈子!” 在成老师的示范下,同学们纷纷设计起自己的“温情支票”,每个学生根据各自的意愿,自主选择“兑付”对象、内容、有效期限等,有的写给同桌,承诺帮助他成绩;有的写给朋友,承诺向他学习,提升自我;有的写给父母,承诺帮做家务;有的写给自己,承诺努力学习……通过开展“温情支票”的活动,同学们学会了分享,不再以自我为中心,也懂得关心他人了。

请结合材料,从教师职业道德的角度,评析成老师的教育行为。

在中国古代的艺术鉴赏和诗话文评中,有一组耐人寻味的对立——匠心与匠气。 匠心说的是独特的艺术构思。比如唐人张祜在《题王右丞山水障二首》中道:“精华在笔端,咫尺匠心难。”“右丞今已殁,遗画世间稀”,时隔千年,我们更无从得知王维山水画幅中的笔法用墨,但透过“夜凝岚气湿,秋浸壁光寒”的诗句,不难看出,王维以精思巧构营造出的绘画意境,赢得了张祜的欣赏与赞许。而 唐人王士源在《孟浩然集序》中,盛赞孟浩然的诗歌“文不按古,匠心独妙,五言诗天下称其尽美矣。”这句“匠心独妙”,放在今天来评价孟浩然五言诗的艺术成就,也未尝不是一个极高的评价。而就沈周的艺术涵养,钱谦益在《石田诗钞序》中说:“烟云月露,莺花鱼鸟,揽结吞吐于毫素行墨之间,声而为诗歌,绘而为图画,经营挥洒,匠心独妙。”钱谦益所说的“匠心”,是说沈周的诗文书画中,自有一种独特的文人雅韵。我们也不难知道,身处吴中之地的沈周,在游览山水和泛览图籍中,汲取了宝贵的艺术的源泉,方才有不落俗 套的艺术成就。不难看出,在诸多文论品评中,“匠心”所指,大抵是褒扬之词。 至于“匠气”,则落得有些下乘了。王夫之在《姜斋诗话》中品评咏物诗时说:“齐梁多有之,其标格高下,犹画之有匠作,有士气。征故实,写色泽,广比譬,虽极镂绘之工,皆匠气也。”王夫之拈出的“匠气”和“士气”,正有格调的高下之分。在王夫之看来,那些极尽纤巧,工整绮丽的齐梁诗歌,太过流于工匠习气,多少是缺乏即物达情的艺术自觉的。而《浮生六记·闲情记趣》中,沈复也在评述盆栽艺术的高下之分 时说:“留枝盘如宝塔,扎枝曲如蚯蚓者,便成匠气矣。”这批评的自是那些矫揉造作、平庸板滞的艺术作品。而清代的画家邹一桂在《小山画谱》中,格外提出“画忌六气”,其中就有“二曰匠气,工而无韵”。不难看出,在艺术评论中,匠气往往意味着缺乏神韵,鲜有独特艺术创造。 为何同样是与“匠”有关,在艺术批评中,却有如此迥异的落差?如何才能跨越匠气,实现真正的匠心?我们不妨从“工匠”的字源说起。段玉裁说:“匚者,矩也。”在造字之时,古人取“斤”表示用于削斫木料的斧斤,取“匚”表示用于丈量的矩尺,将用木匠最常用的工具组合在一起,用来指称善于木工的木匠。其后,“匠”又扩大指各种手工艺的不同工种,从而成为“工匠”的代称。正如段玉裁在《说文解字注》中所指出的,“木工之称引申为凡工之称也。” 由此匠的意义,可以具有双重的解读:一方面,工匠处于“士农工商”中的“工”的阶层,是职业化的一个工种,简单的重复必然意味着原创力的丧失,故而会有流于匠气的评价;另一方面,匠字的构字理据中,蕴含着古人对规矩的朴素理解和对技巧的不懈追求。以此为线索,则有两支不同的走向——工而无韵,便是匠气,性灵熔匠,方有匠韵。 工匠代表着掌握着专门技巧的手工业从事者。凭借着历代相传的精湛技巧,他们曾在中华物质文明的发展历程中谱写出了浓墨重彩的一笔。但在中国的历史文化中,工匠地位并不高。在重农而轻工、商的时代,他们不仅没有像士人那样有掌握文化的权利,也不及农人在国家生产中的作用重要。因此,也就无怪乎明清的书画评论中,“士气”与“匠气”往往互相对立。“士气”是有文人的气韵,不必浓墨重彩,只消墨色天然;不可流于细节,但须画龙点睛;不要中规中矩,何妨自成一体。在这背后,或许就是古人对“道”和“器”的不同体认。《周易·系辞》说“形而上者谓之道,形而下者谓之器”。在传统的道、器之辨中,工匠的技巧、技艺,都属于“器”的层面,而在形而上的“道”的层面。《论语》载夫子之言:“君子不器。”缺乏创意,循规蹈矩,就只能算是“匠气”,而滋养匠心,升华匠韵,还要从对规矩的传承与超越中去理解。是墨守陈规蹈袭故常,还是推陈出新别具匠心?不同的选择,最终决定了艺术成就的高下之分。 《墨子·法仪》中说:“天下从事者,不可以无法仪,无法仪而其事能成者无有也。百工为方以矩,为圆以规,直以绳,平以水,正以悬。无巧工、不巧工,皆以此五者为法。”倘若有机会去走访一位木匠,他也许不会去翻译这样典雅的文言,但绝对会用再熟悉不过的手艺,来诠解这段古老的句子:参照图样,三下五除二,用尺规画方圆,以墨斗拉直线,拿刨子加工成料。《墨子》中的这一番话,道出了一个再简单不过的道理:从古及今,无论是古代的手工艺的作业,还是当下的工业流水线制造,任何一门工艺,都要以基本的规矩和法度为基础。 但仅仅如此,还不足以成就卓越。《孟子·尽心上》中曾记载,公孙丑问孟子:“道则高矣,美矣,宜若登天然,似不可及也;何不使彼为可几及而日孳孳也?”但孟子的回答却很简单:“大匠不为拙工改废绳墨,羿不为拙射变其彀率。君子引而不发,跃如也。中道而立,能者从之。”工匠不会改变规矩与法度,更重要的,则是精益求精,从而抵达“道”的高度。 这个时代,重提“工匠精神”,匠气易达,而匠心难求。真正的工匠精神,绝非简单的遵循规矩,传承工艺。匠心贵在专注,贵在超越,从单调的“技”的模仿出发,进一步升华为对“道”的追求——这也是为什么,我们常常会钦佩各行各业那些关注细节,矢志不渝地专注创新的匠人。无他,只因为每一个环节、每一道工序、每一个细节,都能读到一颗巧妙构思的匠心,都能领略到一份别出心裁的匠意。 摘编自董京尘《匠气易达,匠心难求——说“匠”》

从文章中看,“匠心与匠气”的区别是什么?请简要概括。

文章认为在艺术创作中如何能“实现真正的匠心”?请简要分析。

一位科学家年轻时,在餐厅用餐,看到有人将边缘刻有学校校徽的餐盘抛向空中,盘子边缘转边摇摆,徽章图案随之不断变化。他发现盘子旋转节奏与摇摆节奏并不同步,感觉这两种周期运动之间可能有相关性,他从中受到启发,对物质运动和相互作用规律的研究越来越深入,最终获得了很大成就。 有人问他研究这类问题的意义,他回答:我无需考虑事物是否重要,关键是这很好玩! 综合上述材料所引发的思考和感悟,写一篇论说文。 要求:用规范的现代汉语写作:角度自选,立意自定,标题自拟,不少于800字。

根据题意回答问题。