“翻车”是我国古代重要的农具,主要用于( )。

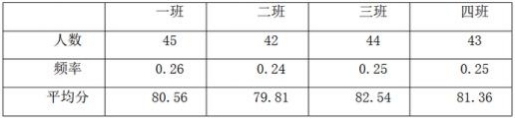

某校高二语文期末数据如下表,求四个班的额总平均分,下列选项正确的是( )。

新学期开始了,李老师发现班级纪律很差,其他科任老师不断向李老师告状。李老师很生气,给学生立了很多班规,并要求大家严格遵守。 下面是李老师制定的班规: 1.不得无故迟到、早退、旷课,否则写200字检讨书; 2.上课时,坐姿端正,不睡觉,不吃东西,否则写200字检讨书; 3.课间不得乱走、乱窜,否则写200字检讨书; 4.允许同桌之间互相问问题,但必须控制音量,不得胡言乱语,不得讨论与本课无关内容,否则写200字检讨书; 5.衣着整洁,不得穿拖鞋进入教室,男同学不得留长发,女生不烫发、染发,不得化妆,否则写200字检讨书; 6.不得看小说、杂志、报刊等与课无关的书籍,否则一律没收,否则写400字检讨书。 7.违反纪律者,不得参加当日社团活动。

请结合材料,从学生观的角度评析李老师的行为。

新学期开始了,初一(3)班的班主任王老师想提高班里学生的写作能力,建议学生每人订阅一份作文刊物,“为什么订,没钱!”安静的教室里传来蒋鹏的大声抗议,王老师很气愤地说道:“我又没强制你订,如果你实在有困难可以不订,但不要影响其他同学订,你不订,其他同学还要订呢。”蒋鹏很不服气地说道:“我就不订。”王老师很恼火,试图将他从座位上拉起来,他不肯,坐在地上大声说道:“王老师打人啦!”王老师气愤地说道:“你像什么样子,还小组长呢!” 下午班会上,王老师撤销了蒋鹏的小组长职位,让其他同学担任,蒋鹏从此对王老师更加不满,但凡在王老师的班会上,蒋鹏就捣乱,王老师也开始孤立和冷落蒋鹏。

请结合材料,从教师职业道德的角度,评析材料中教师的行为。

以自己的感受力尽可能多地从书中获取印象——这是读书时首先要做的,但这样只完成了一半。如果想获得读书的全部乐趣,就必须完成读书的全过程。我们必须对自己从书中获取的各种印象作出判断,必须使那些闪闪烁烁的印象凝固,形成持久的形象。这不能着急,要等尘埃落定、疑问平息之后才行。这期间不妨去散散步,聊聊天,或者撕撕玫瑰花干枯的花瓣;要不然,干脆去睡一觉也可以。这之后,可能你自己也不会想到——自然的变化往往就是这样——你读过的那本书又突然回来了,但完全变了样:它完整地浮现在你的脑海里,和当初从分散的词句中所获取的那些零星印象已大不一样。书里的种种细节都有了固定的、适当的位置;书的整体 形象,从头到尾都显露得一清二楚。 现在,就像可以把建筑和建筑加以比较,我们也可以把书和书加以比较了。不过,这种比较将意味着我们对书的态度已经改变:我们不再是作者的同伙,而成了他的审判官。作为同伙,我们对作者的态度应该是宽容的——无论怎样宽容也不会过分;作为审判官,我们对作者的态度应该是严厉的,而且无论怎样严厉,也同样不会过分。有些书,既浪费我们的时间,又滥用我们的好意——难道不能说,这不是一种罪过吗?有些作者,尽写些华而不实的书、谎话连篇的书、陈腐不堪的书,甚至有毒有害的书——难道不能说,他们不是社会公敌、民族败类和害人虫吗?所以,我们应该对书严加审判,应该把每一本书都和历史上最好的好书加以比较。 尽管如此,若认为读书过程的第二步,即判断和比较,和第一步一样容易——认为只要放眼去接受那些纷至沓来的无数印象就行了,那也不免过于愚蠢。要放下手里的书而把读书过程持续下去,要把某本书的整体形象和另一本书的整体形象加以比较,不仅需要有相当大的阅读量,还要有足够的判断力,才能做得既生动又富有启发——这已经够难的了,更难的是,你还要进一步指出:“我要求一本书不仅可读,还要有某种价值;因此,这里是失败的,那里是成功的;这里写得好,那里写得不好。”作为读者,要想完成这一部分的读书过程,需要有极高的学识水平、极大的想象力和洞察力,而这样的天赋恐怕是任何一个普通读者都很难具备的,即便是最自信的读者,也只能在自己身上找到一点点类似这种天赋的影子,那么,干脆把这一部分过程舍去,让给那些批评家,那些穿厚大衣、大礼服的专家权威,让他们替我们评定一本书到底有没有价值——这难道不是聪明的做法吗?可惜,这样不行! 在读书时,我们可能很重视感应的价值,可能会尽量把自己的想法隐藏起来;但是,我们自己也明白,我们不可能对书里的一切都完全抱着同感,不可能把自己完全掩埋起来。因为我们总觉得内心有个捣蛋鬼在悄悄地说“我恨!”“我爱!”——而要他不作声,又不可能。实际上,正因为我们有恨有爱,我们才能和诗人、小说家保持那么亲密的关系。所以,让另外一个不相干的人插在中间,我们会感到无法容忍。即使我们的意见与人不合,即使我们的判断是错误的,我们的趣味仍然是我们读书时的指路明灯,因为唯有趣味才能使我们身心激动不已。我们是凭着感情来读书的;我们不能压制自己的癖好,就是加以限制也不行。 但是,读书的时间久了,我们或许可以培养自己的趣味,也可以接受某些限制。当初,我们的趣味贪婪而杂乱地吞食各种各样的书——诗歌、小说、历史和传记;后来,它停止了吞食,希望回到广阔的现实世界,尝一尝多变而复杂的现实生活的滋味,这时,我们就会发现,我们的趣味有点变了,变得不再那么贪食了,而是更喜欢思考了。

读书时间久了,会对一个人产生怎样的影响?请结合文章简要概括。

划线句中完成读书的全过程的含义是什么?读者要完成这一过程,应具备怎样的素养?请结合文章简要分析。

材料一: 最近参加一个摄影班,学到一个术语,叫“白加黑减”,觉得挺有意思。通常在拍摄整体偏亮(白)场景中的人像时,初学者总以为场景已经很亮了,照道理要减少曝光:而在拍摄整体偏暗(黑)场景中的人像时,则要增加曝光。而“白加黑减”的理论恰恰相反,是反其道而行之,要求在使用点测光时,拍摄整体偏亮(白)的场景时反而要增加光,拍摄整体偏暗(黑)的场景时则要减少曝光。 这个原理,颠覆了我们对黑白用光的定势思维习惯,实际拍摄也的确体现了“白加黑减”的奇妙。 不但摄影上要“白加黑减”,后来在生活中竟发现有很多类似的事例。一些事情,照道理应该正其道而行,但有时候来一个反道理,反向思维反弹琵琶,反道而行,竟有意想不到的效果。 材料二: “要想甜,加点盐。”这句流行语似乎不可思议,要甜自然得加糖,为何反要加盐?亲自试一下,会感到十分神奇,加入一点盐后的糖水竟变得更甜。原来人的味觉会产生“对比效应”,一种味觉能刺激另一种味觉。有经验的甜点师傅制作甜食时,常会加少许盐。吃荔枝、菠萝等水果时,先浸泡在淡盐水中,可去火防过敏,更能增加甜味。 “要想顺,设点难。”在顺利的人生路上有一点波折,会增添生活的韵味,更加珍惜人生;在事业的奋斗中有一点艰难,会磨炼人的意志增长人的才干;在爱情的暖炉中有一丝清凉,会丰富情感的色彩;在婚姻的爱巢中有一点别扭,会获得特殊的享受,“小别胜新婚”可谓余味无穷。 综合上述材料所引发的思考和感悟写一篇议论文。 要求:用国家通用语言文字写作;角度自选,立意自立,题目自拟,不少于1000字。

根据题意回答问题。